Vol.13 法学徒の発見 〜2016年夏、本郷〜

Specialインタビュー Vol.1はこちら >

東大法学部の試験対策システム

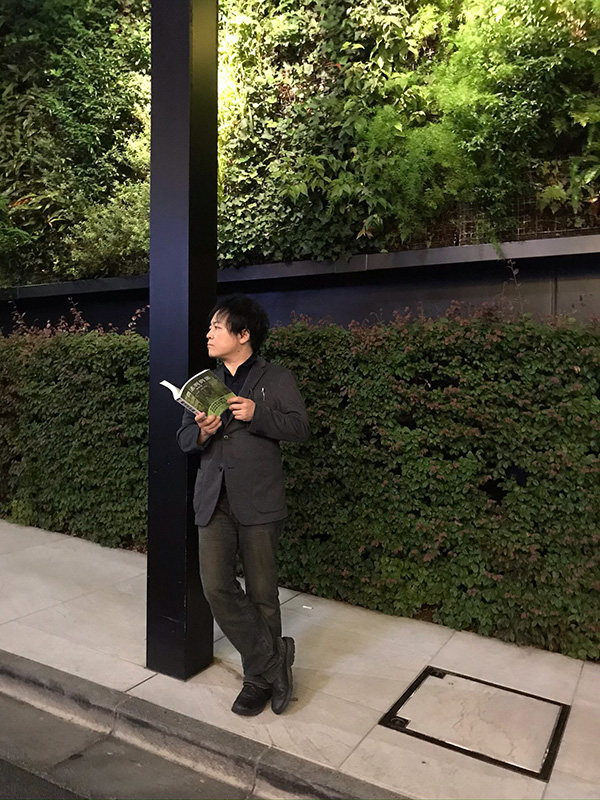

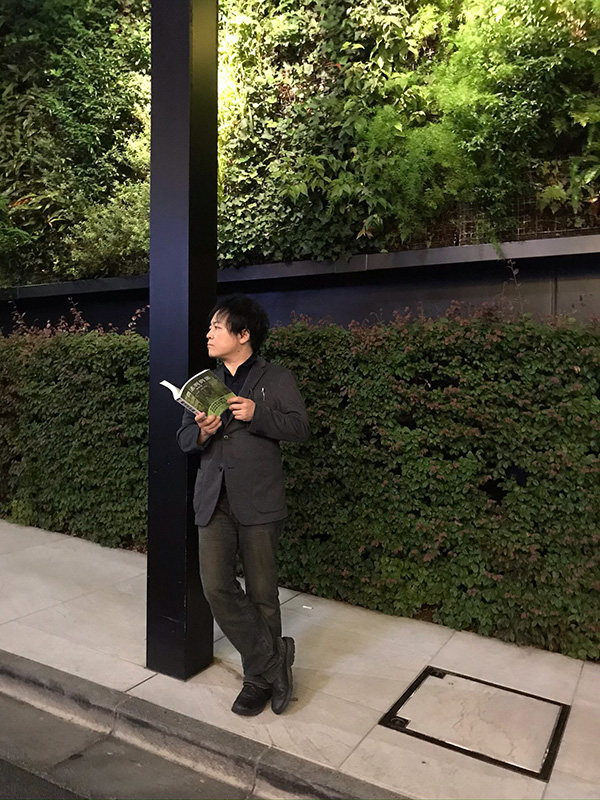

待ち合わせの時間まで商法判例集を読む

- 試験勉強は、実際、皆さんどのくらい前から取りかかられるんでしょう?

-

佐々木(以下略) 基本的にこの学部では普段からたくさん勉強してる人が多いんですけど、期末試験期間の前になると、そういう人の存在があちこちで目視できるようになるんです。

試験前には、学内でも本郷界隈でも、法学部生はいろんなところで六法や判例集を開いて試験勉強をしてます。

- 試験期間はどのくらいの長さなのですか?

- 試験期間自体は、夏学期が7月に2週間くらい、冬学期は1月2月にかけて3週間くらいです。

-

試験前からしたら1ヶ月以上プレッシャーが続くのですね。

勉強は、法学部の学生さんは六法と判例集が必須なんですね?

-

六法は絶対ですね! 判例集は、いつでも調べられるように手近にあると望ましいと思います。

それと、東大法学部には、試験対策として、学生が協力しあって講義録を共有するシステムがあるんです。

一部の科目でですけど。

だから、タブレットやPCで講義録を読んで勉強する人も多いです。

- そんなシステムがあるんですか!

-

大学が作ったシステムじゃなくて、学生によるものなんですけどね。

システムへの参加は任意なんですけど、参加者は、自分が割り当てられた回の講義の完全な書き起こしデータを作るんです。

それをみんなで共有するという。

集合知みたいなものですね。

欠席した講義でも、講義録があれば試験勉強がしやすいので、私も加入して書き起こしを作ってました。

- なるほど! 書き起こしを作った人は他の人が作った書き起こしを読める、ということなんですね?

-

そうですそうです。

私は大学に行くこと自体が楽しかったので、講義も出られるときは全部出てましたけど、ひとつの科目の講義が一学期に10数回とか20数回とかあると、どうしても仕事で何回か出られないんですよね。

そうなると、欠席した回が歯抜け状態みたいになるので、そういうときに後から書き起こしを読んで補完するんです。

東大法学部で長年続いているシステムらしいです。実際にずいぶん助けてもらいました。

- 試験なのに、お互いがライバルになるのでなくて、皆で団結して協力しあうなんてすごいですね!

- やっぱり、科目数が多くて、それぞれの範囲も広いし試験も難しいし単位認定も厳しいので、協力し合って乗り切るのがみんなにとっての最適解だからなんでしょうね。

- うん、賢いですね。

-

でも、ごくたまに、自分は書き起こしの義務を果たさないくせに人の書き起こしはちゃっかり手に入れてる人もいて、道義的な責任を問われてます(笑)。

いわゆる、「フリーライダー」、ただ乗りする人ですね。

やっぱりどんな共同体にもいるよねそういう人、みたいな(笑)。

続きを読む

過去問集と勉強会

本郷キャンパス御殿下記念館ではジムやプールが使えるほか、ヨガ、エアロビ、ボルダリングなども楽しめる

-

前の年の会計学の試験のときに、過去問を徹底的に研究されたというお話でしたが、他の科目でもそのやり方をされていたのですか?

※インタビューVol.5参照

-

科目によってはしましたね。

もともと、法学部の過去問集を持ってたんですけど、それには十数年前までの問題しか載ってなかったんです。

- かなり前の本だったのですね。

- さすがにその頃とは先生が替わっている科目も多かったですし、先生が一緒であっても、法律科目の場合はその後に法改正されたりして、過去問として研究するにはもはや無意味になってしまうこともあるんですよね。

- 法改正が試験問題にも影響するのですね?

-

そうなんです。

解釈が統一されていない法律的な問題っていろいろとあるんですけど、そういうところがよく試験問題になるんです。

でも、法改正によってその問題点が手当てされると、もうそこは論点ではなくなって、問題として成立しなくなるので。

私は政治系科目はあまり履修してなかったですけど、政治だって、近年の世界の情勢が反映されてない昔の過去問だと、論点がなくなったり変わってきたりしますもんね。

- 各国の状況なども変わりますよね。

-

そうですよね。紛争地域の状況とか、国際機関の構成とかも。

だから、過去問集は、科目によっては過去問集としてはあまり活用できなかったんですけど、それでも東大法学部の歴年の試験問題をすべての科目で見られるという意味では興味深い本でした。

その後、学部が近年の過去問を公開(学内限定)してくれるようになりまして、試験対策にとても役立ちました。

- お友だちと一緒に試験勉強したりしましたか?

-

したことありますよ!

一緒に勉強というより、いろいろ教えてもらいながら、でしたけどね。

そういう友だちは皆さん法曹を目指していて、駒場の一年生の頃からもう法律の勉強を始められていたので、勉強が私よりもはるかに進んでいらっしゃいましたから。

この夏学期は、民4(民法第4部)の試験1週間くらい前に、民4を受けるという友だちと一緒に過去問の勉強会をしました。

午前中に大学で落ち合って一緒に過去問を解いて、お腹が空いたら購買部で何か適当に買って安田講堂前のベンチで食べて、食べながら勉強とは関係ないいろんな話をして……。

その後また過去問を解いて、「これは重要」とか「これは(今回の試験にはきっと)出ないね」とか一問一問検討していって。

解答についてディスカッションなんかもして。

夕方になったんで「じゃあね、試験がんばろう!」って別れて……。

そんな一日がありました。

-

なんだか、すごく光景が目に浮かんできます。

佐々木さんとお友だちが仲良く勉強していらっしゃる姿が……。

-

多くの学生さんにとっては、友だちと一緒に試験勉強したなんて、珍しくもなく何でもない一日かもしれないんですけど、私にはある意味すごく特別な一日でした。

楽しかったできごとというのは仕事でも大学でもたくさんありますけど、ああ自分はこの種類の楽しさを感じるのははじめてなんだな、と思いました。

不思議な気分でした。

本当に、なんてことのない日なんでしょうけど、じんわり嬉しかった日というか。

忘れられないです。

続きを読む

夏学期試験と放棄制度

- そして7月ですね。夏学期の期末試験を迎えられますが、文学部の講義はたしか試験ではなかったのですよね?

-

そうですね。映画を観てレポートを書く授業でしたので、出したレポートで成績が付きました。

経済法のゼミも発表や討論による成績評価だったので、この学期に受けた試験は、憲法第2部、民法第2部、民法第4部の3つでした。

- 出来の方は……(興味)?

-

ええ、思ったよりもまずまず良かったんです。

なんか毎回成績を白状するのもアレなので、ときどきぼかしますね(笑)。

憲法1部で勉強内容的にも成績的にも手応えがあったので、憲法2部も1部と同じようなやり方をしました。

先生のおっしゃったことをできるだけまるっと理解して頭に入れるようにしたんです。

- うまくいきましたか?

-

そうですね、いい感じの結果でした!

民2は、民法の中で契約法と不法行為法を扱うものでした。

「ペーパー・チェイス」でよく出てきたのが契約法だったので、民2の勉強をしながら合間に「ペーパー・チェイス」を観てモチベを高めてました(笑)。

※インタビューVol.4参照

民4の方は、5月頃からずっと、親族法と相続法に関係する文献を集めて読みまくってまして、準備できるだけはしたかな、という状態で試験に臨みました。

- お友だちと勉強会もされましたしね!

-

それも心強かったですよね。

ところが、いざ民4の試験が始まって問題を見たら、あれ、よくわからないなと思ったんです。

勉強したはずなのに、勉強したことをどう答案に反映したらいいのか戸惑うような感じの問題で。

- そんなことがあるのですね? ひねった問題だったとか?

-

なんなんでしょうかね。こうかなこうかなと書いていても、しっくりこないというか、書いてることに自信が持てないというか。

おそらくこの試験会場にいる学生の中で、民4についてはですけど、自分はかなり勉強した方の部類に入るはずなのに、なんで答えがきれいにわからないんだろう、なんで答案がしっくりこないんだろう、って試験中に唸ってました。

試験の放棄ってできるんですけど、解きながら、放棄しようかなとしばらく悩んだりもしました。

- 試験の放棄? 放棄をしたらどうなるのですか?

-

試験中に答案に大きく「放棄」と書いて提出したら試験を放棄したことになるんです。

放棄をすると、その科目は受験しなかった扱いになります。だから、もちろん成績は付きませんし、単位も取れません。

単位未取得ということになるので、翌年その科目をまた受験できるんです。

※現行の制度では変更されているそうです。

- 翌年受けなくても良いのですか?

-

民4みたいな選択科目は、放棄してそのままもう受けなくても大丈夫です。

でも必修科目の場合は、放棄してもいつか必ず受けて単位を取らないと卒業できないです。

-

例えば、全然わからなくて答えが書けずに白紙みたいになってしまうなら、放棄してまた来年勉強しなおして、とできますよね?

でも、佐々木さんみたいに、しっくりこないといっても書けているのに放棄をお考えになったというのは、どういう意味なんでしょうか?

-

このときは、ひとつには成績のことを考えたんだと思います。

しっくりこないとはいっても、自分がまったく見当違いのことを書いてるわけではないのはわかってたんです。

だから、単位はいただけるだろうという感触はあったんですけど、あれだけ時間をかけたのに不本意な成績になるのは嫌だなあと思って(笑)。

問題を見てからいけるかどうか判断して、いけそうなら受験して無理そうなら放棄できるので、なかなか良い制度だと思います。

良い成績を狙う人にとってだけじゃなくて、全然勉強してなくていちかばちかで単位を狙う人にとっても、歯が立たない問題用紙を前に試験時間が終わるまでずっと座ってなきゃいけないということがなくなりますしね。

で、放棄しようかと考えたもうひとつの理由は、 ―こっちの理由の方が大きかったんですけど― あれだけいろいろ読み込んで準備してたのに、いざ試験では自分の書いていることに自信をもてないという状態になってることがどうにも落ち着かなくて……。

わかってないことをいかにもわかってるかのように書くのが嫌だったんです。

- それで、どうされたんですか?

-

結局、放棄はしなかったんです。

また翌年受けるというのも来年の負荷が増えてしまいますしね。

腹を据えて答案を出しました。

- け、結果は……?

- 結果は、良かったです。

- ああ、良かった!

-

たぶんですけど、試験問題がひねった問題だったんじゃなくて、私が本や文献をあれこれ読みかじってしまっていたので、頭の中が整理されてないまま試験を受けていたという、私自身が素直に問題を読めてなかったからだったのかなと思います。

結果オーライなんですけど、この民4の経験で、大量に読んで情報を頭に入れた後に、少し寝かせるというか、咀嚼するというか、熟成させるというか、頭の中を整理する時間が必要なんだなと思うようになりました。

- またひとつ、勉強のやり方の深いところといいますか、真髄に触れられた感じですね!

-

4年生夏学期までの成果を見たい方はコチラ

次回は、4年生冬学期、そしていったん休学! 6月26日(金)頃更新予定。